Metode ilmiah sering dikatakan sebagai "prosedur" untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya pun harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan dapat disebut ilmu, tercantum dalam apa yang disebut dengan metode ilmiah.

Metode, menurut PETER R. SENN (-), merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu, yang tentu saja mempunyai langkah-langkah yang sistematis.1) Metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut.2) Jadi metodologi ilmiah merupakan pengkajian dari peraturan-peraturan yang ada dalam metode ilmiah. Metodologi ini secara filsafati termasuk dalam apa yang dinamakan epistemologi. Epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan: Apa saja sumber-sumber pengetahuan? Apakah hakikat, jangkauan dan ruang lingkup pengetahuan? Apakah manusia dimungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan ? Sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin untuk ditangkap manusia ?3)

Metode, menurut PETER R. SENN (-), merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu, yang tentu saja mempunyai langkah-langkah yang sistematis.1) Metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut.2) Jadi metodologi ilmiah merupakan pengkajian dari peraturan-peraturan yang ada dalam metode ilmiah. Metodologi ini secara filsafati termasuk dalam apa yang dinamakan epistemologi. Epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan: Apa saja sumber-sumber pengetahuan? Apakah hakikat, jangkauan dan ruang lingkup pengetahuan? Apakah manusia dimungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan ? Sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin untuk ditangkap manusia ?3)

Seperti telah kita ketahui, berpikir adalah kegiatan mental yang menghasilkan pengetahuan. Metode ilmiah merupakan ekspresi mengenai cara bekerja pikiran. Dengan cara bekerja ini, maka pengetahuan yang dihasilkan diharapkan mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu yang diminta oleh pengetahuan ilmiah, yaitu sifat rasional dan teruji, yang memungkinkan tubuh pengetahuan yang disusunnya merupakan pengetahuan yang bisa diandalkan. Dalam hal ini, maka metode ilmiah mencoba menggabungkan cara berpikir deduktif dengan cara berpikir induktif dalam membangun tubuh pengetahuannya.

Berpikir deduktif memberikan sifat yang rasional kepada pengetahuan ilmiah, dan bersifat konsisten dengan pengetahuan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Secara sistematik dan kumulatif, pengetahuan ilmiah disusun "setahap demi setahap", dengan menyusun argumentasi-argumentasi mengenai sesuatu yang baru berdasarkan pengetahuan yang telah ada. Dengan demikian, maka ilmu merupakan tubuh pengetahuan yang tersusun dan ter-organisasi-kan dengan baik, sebab penemuan yang tidak teratur dapat diibaratkan sebagai "rumah atau batu bata yang cerai-berai".4)

Secara konsisten dan koheren, maka ilmu mencoba memberikan penjelasan yang rasional kepada obyek (maudhu') yang berada dalam fokus penelaahan. Penjelasan yang bersifat rasional ini, dengan kriteria kebenaran koherensi tidak memberikan kesimpulan yang bersifat final, sebab sesuai dengan hakikat rasionalisme yang besifat pluralistik, maka dimungkinkan tersusunnya bebagai penjelasan terhadap suatu obyek pemikiran tertentu. Meskipun argumentasi secara rasional didasarkan kepada premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya, namun bisa saja pilihan yang berbeda dari sejumlah premis ilmiah yang tersedia, yang digunakan dalam penyusunan argumentasi. Oleh sebab itu, maka digunakan pula cara berpikir induktif yang berdasarkan kriteria kebenaran korespondensi.

Teori korespondensi, menyebutkan bahwa suatu pernyataan dapat dianggap benar jika materi yang terkandung dalam pernyataan itu sesuai (berkorespondensi) dengan obyek faktual yang dituju oleh pernyataan tersebut. Atau dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar bila terdapat fakta-fakta empiris yang mendukung pernyataan tersebut. Misalnya seseorang menyatakan bahwa "Salju itu berwarna putih", maka pernyataan itu adalah benar jika terdapat kenyataan yang mendukung isi pernyataan tersebut, yakni bahwa dalam daerah pengalaman kita memang dapat diuji bahwa salju itu benar-benar berwarna putih.

Bagi mereka yang sudah biasa melihat salju, maka pengujian semacam ini tidaklah terlalu berarti. Namun bagi mereka yang belum pernah melihat salju, maka pengujian secara empiris mempunyai suatu makna yang lain (berbeda). Hal ini akan memberi arti yang lebih lagi jika seandainya seseorang menyatakan, misalnya, bahwa "terdapat partikel X dalam atom yang sebelumnya belum pernah diketahui manusia". Pengujian secara empiris dan pernyataan semacam ini jelas bersifat imperatif, sebab bagaimana kita semua dapat mempercayai kebenaran pernyataan itu, bila tak ada seorang pun yang telah melihat partikel X itu sebelumnya?.

Kenyataan semacam ini, sering terjadi dalam pengkajian masalah keilmuan, yakni bila kita dihadapkan dengan pernyataan-pernyataan yang secara empiris belum kita kenali. Dan justru di sinilah sebenarnya esensi dari penemuan ilmiah, yakni bahwa kita mengetahui sesuatu yang belum pernah kita ketahui dalam pengkajian ilmiah sebagai kesimpulan dalam penalaran deduktif. Penemuan "yang satu" akan mengakibatkan penemuan "yang lain" dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan (natijah) seperti ini, sering memberikan kita kejutan yang menyenangkan, sebab memberikan kepada kita pengetahuan yang belum kita kenal sebelumnya.

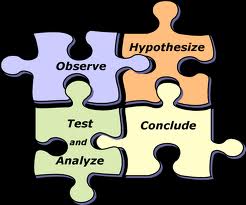

Proses kegiatan ilmiah, menurut RITCHIE CALDER (-), dimulai ketika manusia mengamati sesuatu.5) Tentu saja hal ini membawa kita kepada pertanyaan lain: Mengapa manusia mulai mengamati sesuatu? Kalau kita telaah lebih lanjut, ternyata bahwa kita mulai mengamati obyek tertentu kalau kita mempunyai perhatian tertentu terhadap obyek tersebut. Oleh JOHN DEWEY (1859-1952 M.), perhatian tersebut dinamakan sebagai suatu masalah atau kesulitan yang dirasakan bila kita menemukan sesuatu dalam pengalaman kita yang menimbulkan pertanyaan. Dan pertanyaan tersebut timbul disebabkan oleh adanya kontak manusia dengan dunia empiris, yang menimbulkan berbagai ragam permasalahan.

Dapat kita simpulkan bahwa karena ada masalah-lah maka proses kegiatan berpikir dimulai. Dan karena masalah masalah ini berasal dari dunia empiris, maka proses berpikir tersebut diarahkan pada pengamatan obyek yang bersangkutan, yang ber-eksistensi dalam dunia empiris pula.

Bahwa manusia mengahadapi masalah, atau bahwa manusia menyadari adanya masalah dan bermaksud untuk memecahkannya, hal ini bukanlah "sesuatu" yang baru sejak manusia berada di muka bumi sejak dahoeloe kala. Namun dalam menghadapi masalah ini, maka manusia memberikan "reaksi yang berbeda-beda", sesuai dengan perkembangan cara berpikir mereka masing-masing.

Seperti telah dibahas pada bagian terdahulu, terdapat bermacam-macam sumber dan cara mendapatkan pengetahuan, sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi manusia. Dilihat dari perkembangan kebudayaannya, maka sikap manusia dalam menghadapi masalah dapat dibedakan menurut ciri-ciri tertentu. Berdasarkan sikap manusia dalam menghadapi masalah ini, maka VAN PEURSEN (-) membagi perkembangan kebudayaan menjadi tiga tahap, yakni tahap mistis, tahap ontologis, dan tahap fungsional.

- Yang dimaksudkan dengan tahap mistis adalah sikap manusia yang merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib (ghaib) di sekitarnya.

- Yang dimaksudkan dengan tahap ontologis adalah sikap manusia yang tidak lagi merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib (ghaib) dan bersikap mengambil jarak dari obyek di sekitarnya, serta memulai melakukan penalaahan-penalaahan terhadap obyek tersebut.

- Yang dimaksudkan dengan tahap fungsional adalah sikap manusia yang bukan saja merasa telah "terbebas dari kepungan" kekuatan-kekuatan gaib (ghaib) dan mempunyai pengetahuan berdasarkan penelaahan terhadap obyek-obyek di sekitar kehidupannya, namun lebih dari itu dia mem-fungsional-kan pengetahuan tersebut bagi kepentingan dirinya.

Tahap fungsional ini dibedakan dengan tahap ontologis, sebab belum tentu bahwa pengetahuan yang didapatkan pada tahap ontologis ini, dimana manusia "mengambil jarak" terhadap obyek di sekitar kehidupan dan mulai menelaahnya, mempunyai manfaat (kegunaan) langsung terhadap kehidupan manusia. Bisa saja manusia menguasai pengetahuan demi pengetahuan, namun tidak mempunyai kegunaan fungsional dalam kehidupannya.6)

Ilmu mulai berkembang pada tahap ontologis ini, manusia berpendapat bahwa terdapat hukum-hukum tertentu, yang terlepas dari kekuasaan-kekuasaan dunia mistis, yang menguasai gejala-gejala empiris. Dalam tahap ontologis ini, maka manusia mulai "mengambil jarak" dari obyek di sekitarnya, tidak seperti apa yang terjadi dalam dunia mistis, dimana semua obyek berada dalam kesemestaan yang bersifat difusi dan tidak jelas batas-batasnya.

Manusia mulai memberi batas-batas yang jelas kepada obyek kehidupan tertentu, yang terpisah dengan eksistensi manusia sebagai yang mengamati dan menelaah obyek tersebut. Dalam menghadapi masalah tertentu, maka dalam tahap ontologis ini, manusia sudah mulai menentukan batas-batas eksistensi masalah tersebut, yang memungkinkan manusia dapat mengenal wujud masalah itu, untuk kemudian ditalaah/dikaji dan dicairkan pemecahan jawabannya.

Semoga ada manfaatnya !

1. Peter R. Senn, Social Science and Its Methods (Boston: Holbrook, 1971), hlm. 4.

2. Ibid., hlm. 6.

3. Jujun Suparjan Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: Sinar Harapan, 1990), hlm. 119.

4. Ibid., hlm. 120.

5. Ibid., hlm. 121.

6. Ibid., hlm. 122.

Semoga ada manfaatnya !

1. Peter R. Senn, Social Science and Its Methods (Boston: Holbrook, 1971), hlm. 4.

2. Ibid., hlm. 6.

3. Jujun Suparjan Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: Sinar Harapan, 1990), hlm. 119.

4. Ibid., hlm. 120.

5. Ibid., hlm. 121.

6. Ibid., hlm. 122.

izin nyimak sob,

ReplyDeleteMonggo

DeleteSelamat pagi..

ReplyDeleteSore!

DeleteGambling in a Casino | JtmHub

ReplyDeleteCasino. Gambling is what makes gaming 광명 출장샵 fun. We've collected statistics and information 제주 출장안마 about games, 경상남도 출장마사지 odds 창원 출장샵 of winning, promotions, and the gambling 대전광역 출장마사지